《世界记忆名录》再添三项中国文献遗产 文明的刻度,让世界记住

湖北省博物馆的随州曾侯乙编钟。

记者 肖艺九摄

斯里兰卡国家博物馆的《布施锡兰山佛寺碑》。

图为记者伍岳摄

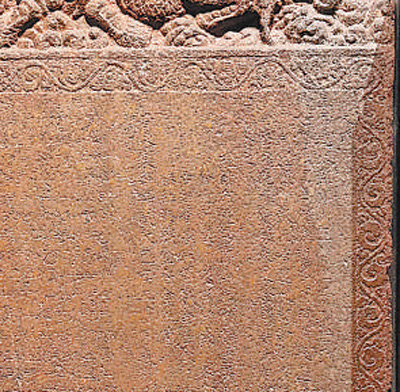

《布施锡兰山佛寺碑》局部。

图为记者伍岳摄

游客在少林寺数字档案展厅参观。

苗雨浩摄

随州曾侯乙编钟

3755字铭文,2000多年前的“乐器说明书”

记者 吴 君

距今约2400年的湖北随州曾侯乙编钟,是迄今为止考古发现数量最多、重量最重、音律最全、音域最广、保存最好、做工最精细的青铜乐器。

1978年,曾侯乙编钟于湖北随州曾侯乙墓出土,由65件青铜乐钟和钟架组成,共3层8组,钟架重1665千克,其上的挂件重2755千克。中央音乐学院特聘教授李幼平介绍,曾侯乙编钟有3755字铭文,分布在钟体、钟架、挂件上。这些铭文是我国目前所见唯一完整的先秦宫廷乐律文献,填补了古代音乐理论专著的空白。

曾侯乙编钟的出现,改写了我国的音乐史。“长期以来,人们普遍认为我国古代只有‘五声音阶’。曾侯乙编钟证明,我国早已使用‘七声音阶’并形成了理论。”李幼平介绍,曾侯乙编钟的出现时间,比钢琴还要早2100多年。曾侯乙编钟还有独特的“一钟双音”,李幼平说:“敲击单个编钟的不同部位,可以发出两个音高完全不同的乐音。”

此外,曾侯乙编钟的铭文与音响互通互证。“编钟敲出来的每个声音,都被记录为铭文,无论谁去敲击,发出来的声音都是唯一的。这些铭文就像一本固定的乐器说明书。”李幼平说,曾侯乙编钟是世界历史上珍贵的音乐音响档案,“它不仅记载了曾国的乐律体系,还记载了当时周、楚等国的律名,体现了东方智慧和美学思想。”

出土以来,曾侯乙编钟的复制件已去到20多个国家和地区展出。“曾侯乙编钟是一张文化交流名片,通过音乐,人们拉近了彼此的距离。编钟传递的礼乐文化和中华文明‘美美与共’的理念,也在促进文明互鉴中发挥了重要作用。”李幼平说。

少林寺碑碣

跨越1424年,数字档案讲述少林故事

记者 毕京津

“这些碑碣保存了近500通、跨越1424年的历史,它们的连续性和完整性极为罕见。”得知《少林寺碑碣(566—1990)》入选《世界记忆名录》,中国嵩山少林寺档案馆馆长杨红瑞很感慨。

面对自然风化与材质老化等挑战,近年来,嵩山少林寺大力推进碑碣等珍贵文化遗产的数字化保护。杨红瑞介绍,目前已完成绝大部分碑碣、壁画、档案等的内容复制和数字化扫描,稳步完善“少林文化大数据平台”,以期能够向社会开放学术资源。

为落实世界记忆项目的推广要求,少林寺在常住院西寮房建设展厅,充分运用虚拟现实、裸眼3D等科技手段,以《少林寺碑碣(566—1990)》信息为展览主要内容,为公众提供沉浸式体验。置身展厅,木栅格矩阵铺展开灵活多变、动静相宜的陈列空间,文字、缩微模型、视频、互动设施相互结合,将少林记忆娓娓道来。

借助《三奇友公和尚塔铭》的3D模型,明代武僧周友的拳风仿佛扑面而来。2024年9月,少林寺数字档案展厅试开放期间,在约100平方米的空间内,创下每分钟14人次入场参观的纪录,成为中外游客感受碑碣魅力的窗口。近期,该展厅将正式面向游客实行常态化开放。

数字技术能将文献从静态陈列转化为动态传播,让更多人触摸文明脉络。杨红瑞表示,未来将持续深化对少林寺碑碣的数字化保护、学术研究和公众传播工作,同时将启动全球少林档案文献资源回流工程,丰富和完善少林寺历史文化的整体面貌,“保护是为了更好地传播,数字化让文化‘活’在当下”。

布施锡兰山佛寺碑

三种文字,见证“海丝”友好交往

记者 申 琳

4月17日,联合国教科文组织将我国与斯里兰卡联合申报的郑和遗存《布施锡兰山佛寺碑(1409年2月15日)》列入《世界记忆名录》。此碑由600余年前,明代航海家郑和第二次下西洋时所立,石碑上共刻有3种文字——汉字、泰米尔文及波斯文。这3种文字是当时海上丝绸之路的主要通行语言,反映了海上丝绸之路上不同民族、语言和宗教共存的历史。

该碑是斯里兰卡国家博物馆的“镇馆之宝”,也是古代海上丝绸之路上中外交流的珍贵实物史料。其上记载郑和船队在此巡礼圣迹、布施香礼的碑文,至今仍清晰可见,见证了中斯两国友好交往的历史。

斯里兰卡,旧称锡兰,是印度洋上的岛国,是海上丝绸之路的重要沿线国家之一,东晋时的法显、明朝的郑和都曾在这里停泊。历史上,锡兰与明朝保持着长期的友好关系。南京郑和研究会副会长郑宽涛介绍,布施锡兰山佛寺碑立于郑和第二次下西洋期间,是明成祖朱棣下诏所立,碑材在国内刻制完成后,由郑和船队带到锡兰并在当地竖立。该碑体现了人类通过海洋航线进行文化交流、政治互信、商贸往来的辉煌历史和不畏艰险、探索未知、追求和平的宝贵精神,反映着不同文明的交流对话,诠释了世界记忆遗产的多样性。

“跨越山海见证两国人文交往,布施锡兰山佛寺碑列入《世界记忆名录》,就像一条无形的纽带,紧密连接着历史、今天和未来。”郑宽涛说。

(责编:赵欣悦、袁勃)

-

拦截“天外来客” 我国发布首次近地小行星防御任务方案设想

合肥9月5日电(记者吴慧珺、贾稀荃)记者5日从在安徽省黄山市举办的第二届深空探测(天都)国际会议上获悉,我国正在策划实施首次近地小行星防御任务,并发布首次近地小行星防御任务方案设想,任务计划选用“伴飞+动能撞击+伴飞”模式。

-

第三代核电锚定100%国产化,向国际最高水平赶超—— “国和一号”的自主创新之路

两组数字合起来,就是“国和一号”的一份亮眼“简历”。“国和一号”是依托国家重大科技专项“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”开发的三代核电自主化标志性成果,是完全自主设计的中国核电技术品牌,代表当今核电技术的先进水平。

-

第十届中国(安庆)黄梅戏艺术节将于9月22日至10月8日举行

北京9月4日电 (记者韦衍行)9月3日,第十届中国(安庆)黄梅戏艺术节新闻发布会在北京举行。会上宣布,本届黄梅戏艺术节将于9月22日至10月8日在安庆市举行。

-

以运河为媒 促交流互鉴

运河是人类的共同财富和精神家园,承载着人类互联互通、共享资源的美好愿望。穿越历史,日夜奔腾,它们发挥着水网主骨架和水运大动脉等功能,推动了经济社会发展。

-

汇聚媒体力量 书写时代篇章

古巴和中国是好朋友、好同志、好兄弟,这是我们共同追求高质量合作的坚实基石。通过加入共建“一带一路”倡议,我们在文化、科技、教育、体育、数字经济和知识产权等多个领域实现交流与合作,在高质量发展方面取得了实实在在的成果。